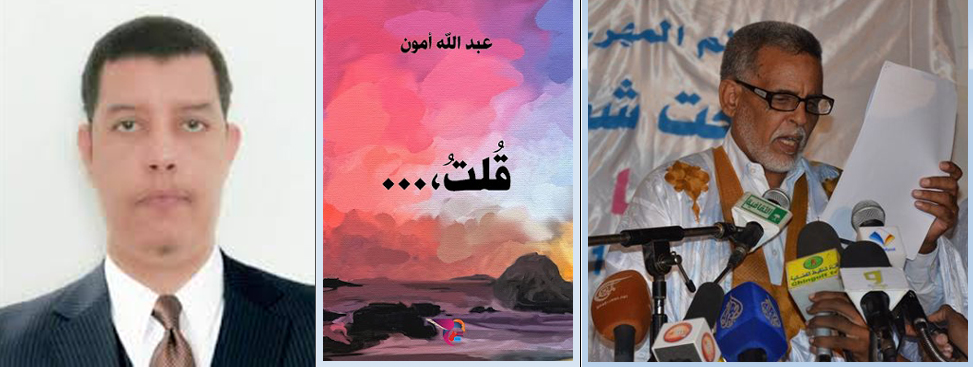

خاطرة حول طلعة امحمد ول أحمد يوره:

عَگْــلِي هَـمُّـو عَـنُّـو يَـكْطَــعْ @@ مَا يِفْـلِـشْ مَشْرَعْ مِنْ مَشْــرَعْ @

مَشْـرَعْ مَـگَْـمُّـو فِـيـهْ اطْـمَـعْ @@ وِاٍكْطَعْ مِـنْ مَشْـرَعْ مَـگَْـمُّــو @

ؤُبَعْـدِنُّـو -وِاسْـلِـكْ مِـتْـلَـيَّـعْ- @@ صَـــلَّاوْ اللَّـيْـعَــاتْ ابْـــدَمُّـــو @

عَنْدْ امْـشَـيْـرِعْ سَـمُّـو يَكْطَعْ @@ بِامْـشَـيْــرِعْ سَـمُّـــو مَـسَــمُّــو @

سطوة المكان في أدبنا الحساني لا تماثلها سطوة على الشعراء، فهي التي تمتلكهم وتفعل بهم الأفاعيل، ويظل الشاعر رهنا لإملاءات الذكرى التي تجعل من مكان بعينه نقطة ارتكاز لسلسلة من المواجع والحنين والاعتبار.

فليس المكان معاهد قوم ترحلوا عنها، وقضوا فيها أيام رخاء وهناء، ولا هو ملاعب صبا رتع الشاعر في أوديتها ورباها ورعى البهم قبل أن يكبر وتكبر البهم، ولا هو ذلك الشاهد الصامت على عواطف مشبوبة تذكيها فورة الشباب ولقاء الأحبة على حين غفلة من الرقيب، بل إن المكان ليتعدى هذا كله ليصبح حالة وجدانية تشكل ذات الشاعر وترسم تقاسيمه النفسية والذهنية ليتماهى مع المكان ويصبح جزءا لا يتجزأ منه، ولا وجود له خارجا عنه.

ولد أحمد يوره - وهو سيد من سادة المكان في أدبنا الحساني- لا يُفوت فرصة الديار ولا المعاهد والأوكار؛ فلطالما استوقفته ومنح كلا منها ترنيمة خاصة.

هنا في هذه الطلعة بالذات، لم يكن الشاعر رهين الأطلال، وإنما كان رهين الأودية والماء. وابن الصحراء بقدر ما يعشق الماء ويصلي من أجله، بقدرما يخافه ويرهبه إذا اشتدت سطوته.

فحين يتدفق السيل وتمتد أسبابه، يكون العبور إلى ضفاف اليابسة هدفا منشودا للنجاة من غرق محتم، وليس الشاعر خبير أشرعة ولا زوارق، وإنما المعول عنده وهو -البدوي الأصيل-على مكان تستطيع الدواب أن تعبر منه، أو يستطيع الأُناسُ اجتيازه.

غير أن الرحلة لم تكن حقيقية بقدرما كانت مجازية ؛ فالمحاصر بالسيل الغدق؛ سيل الذكريات، هو وجدان الشاعر؛ والذي يحاول جاهدا النجاة من تدفق العواطف الجارفة والمعاهد المكينة في النفس، وقارب النجاة ليس إلا هذا المجاز المتشكل في بنية لغوية تحكمها الاستعارات والكنايات وتتشكل من خلال سرد قصصي لهذه اللحظة الوجودية.

احتاط الشعر لنفسه ورتب أمره حتى لا يقع حبيس أي معبر خطير لا يُؤمن اجتيازُه، حيث لم يكن يثق بأي من هذه المعابر، ولذلك أخذ علما بالمناطق الخطيرة محددا لها منذ البدء:

عَگْــلِي هَـمُّـو عَـنُّـو يَـكْطَــعْ @@ مَا يِفْـلِـشْ مَشْرَعْ مِنْ مَشْــرَعْ @

مَشْـرَعْ مَـگَْـمُّـو فِـيـهْ اطْـمَـعْ @@ وِاٍكْطَعْ مِـنْ مَشْـرَعْ مَـگَْـمُّــو @

لقد نجا الشاعر من شراك المعبر الذائع الصيت (مكمو)، فوصل إل بر الأمان، وكسب الرهان، ولا شك أن ذلك راجع إلى مغالبة للنفس وصدها عن الوقوع في أسر هذا المعبر العاطفي الخطير.

لكن المعبر الثاني كان مختلفا، حيث لم يكد ينجو منه إلا بأعجوبة جريحا كسير النفس، بعد أن كاد يودي به، وبعد أن كادت المواجد أن تقدمه قربانا على مذبحها:

ؤُبَعْـدِنُّـو -وِاسْـلِـكْ مِـتْـلَـيَّـعْ- @@ صَـــلَّاوْ اللَّـيْـعَــاتْ ابْـــدَمُّـــو @

عَنْدْ امْـشَـيْـرِعْ سَـمُّـو يَكْطَعْ @@ بِامْـشَـيْــرِعْ سَـمُّـــو مَـسَــمُّــو @

انتفت الحيلة، وبطلت حكمة الشاعر التي أوتي وسيطر بها على معبره الأول، لقد كان معبر (سمو) -على صغره- امتحانا صعب الاجتياز، وإذا كان الشاعر عبر منه، فإنه ترك فيه أثرا نفسيا لا ينسى، وشجًى عالقا مكينا.

تفنن الشاعر في إيهامنا إيهاما فنيا جميلا بهذه الرحلة التي توزعها معبران حقيقيان وعاطفيان في ذات السياق؛ نحسبها مكانية لاعتمادها معابر معروفة لدى السائرين، ولكنها كانت رحلة عاطفية ووجدانية بامتياز؛ وثق فيها الشاعر لحظة من سيرورة الزمن الهارب، موظفا الاستعارة في أبهى صورها منذ البدء؛ حيث جعل الوجدان يعتنق رحلة العبور، متخذا منه ذلك الشخص الذي يتسقَّط الأخبار، ويتدبر الشأن، ويجازف من أجل النجاة، ثم يصل بعد أوفى على الهلاك.

ولقد شد الشاعر المتلقي بإيقاع نغمي ثري ومتنوع انتظم النص في مفرداته عن طريق الجناس، وفي تراكيبه عن طريق التوازي، إضافة إلى إيقاعه الخارجي المشهود.