محمد الهرادي

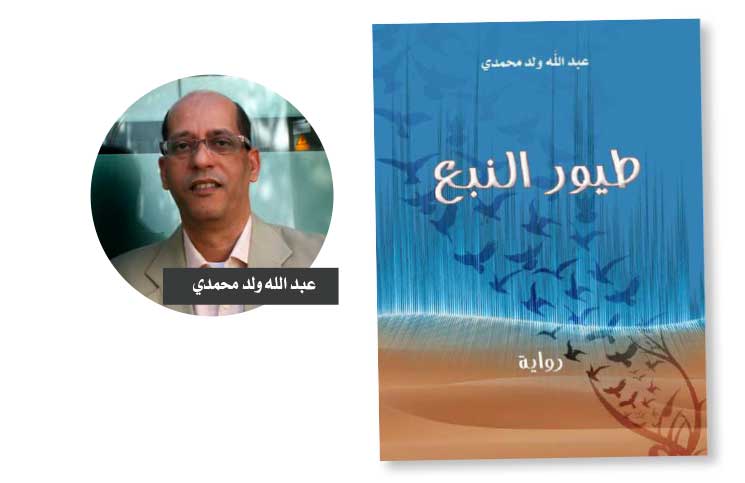

في روايته الأولى «طيور النبع»، وابتداء من صفحاتها الأولى، حيث تنفتح أمامنا حوافز السرد وملامح الشخصيات الفاعلة، يكشف لنا الصحافي والكاتب الموريتاني عبد الله ولد محمدي، بمهارة وذكاء، عن تفاصيل تلك الشرفة الشاسعة التي ابتكرها روائيا لنطل منها، عبر شخصياته الفريدة، على أوجه الحياة والتاريخ في الصحراء الموريتانية، ومن هذه الشرفة ذاتها، حيث تقع قرية «النبع»، يجوب بنا آفاق بلدان أخرى لنستكشف تجارب روحية نادرة في التخوم القصية لإفريقيا الغربية، وتجارب حياتية أخرى دالة، تطرح ما يموج به الخليج العربي من أسئلة جذرية ومفارقات.

لا تنتمي رواية «طيور النبع» إلى ما يصطلح عليه بـ»أدب الرحلة»، كما تواترت نماذجه التي تنحو في الغالب نحو توثيق تجربة الكائن مع المكان والزمان المحدّدين، بل إنها رواية اعتمدت شكل الرحلة المفتوحة على ذاتها ككتابة، وعلى مصائر شخصياتها المتعددة، هي رحلة المهاجر إلى ينبوع ذاته، وإلى استكشاف عوالم أخرى حيث تمتزج الهويات واللغات بجغرافيا الهامش، وحيث تمتزج الإشارات والإيحاءات بواقعية الأشياء والأفعال بطاقة التخييل الخلاقة، وحيث يتماهى قول السارد ومساره مع حيوات شخصياته العابرة، وتتحول الرحلة في حد ذاتها إلى هجرة وهروب من قدر لا فكاك منه، وفي النهاية، إلى بحث مستمر عن معنى لحياة ممكنة عبر الكتابة، وشوق عارم إلى زمن بكر، وإلى أمكنة تعرف تحولات ملازمة لروحانية عميقة تحرك الشخصيات.

ومنذ البداية، يهيمن السارد العارف الذي يستعمل ضمير المتكلم، ويتماهى في الغالب مع اسم الكاتب، على مفاصل حكاياته المتداخلة، وانطلاقا من «النبع»، القرية الصحراوية التي تهاجر منها الطيور (شخصيات الرواية) وإليها تعود، محمولة على أجنحة الموت أو النسيان والانكسار، وعبر تشريح مفصل لزمن الحكي الموازي لحياة هذا السارد المتقلبة المرتحلة على الدوام، نكتشف مركزية «النبع» كمكان لانطلاق كل المرويات، إليها يعود السارد قادما من مدريد عبر نواكشوط، محملا بأسئلته القلقة، وبما تبقى من مغامرات عاطفية انطفأت جذوتها أو كادت، وهذا يذكرنا بتلك النزعة الاسترجاعية والنقدية الكامنة في تجربة السنغالي حميدو خان صاحب «المغامرة المعقدة»، وكما هو الحال لدى الطيب صالح في «موسم الهجرة إلى الشمال»، حيث يمكن على الدوام استعمال مفارقة الأمكنة (الشمال والجنوب) كمكون أساس لحبك وصياغة المواقف وإشهار هوية مفارقة، لكن عبد الله ولد محمدي، على العكس من ذلك، ينطلق من إسبانيا الفرانكوية نحو موريتانيا، التي نالت حديثا استقلالها لإعادة اكتشاف طفولته، ولفهم غريزة الهجرة المتمكنة لدى رفاق تلك الطفولة والفتوة الضائعتين، ولأجل ذلك، يطارد داخل عالم صحراوي، سديمي، مثير للضجر، وتملأ جوه الزوابع والغبار، هذا الحلم – البحث، متتبعا آثار خطى الذين هاجروا، الحافر على الحافر والخطوة إثر الخطوة، متعقبا مصير كل رفاق الصبا القدامى في المجاهل الإفريقية، وفي مراكز «الحلم الخليجي» الكاذب، محاولا لملمة حياته كي تستقيم بعد عقد زمني من الغياب القسري، وكي تنعم تلك الحياة في النهاية بلحظة صوفية متعالية على الواقع الهش المجدب، لحظة مريحة للقلب والعقل أشبه ما تكون بالموت في عالم بلا أفق.

في مدريد التي اشتغل فيها السارد محاسبا في سفارة بلاده نعاين تفاصيل تلك العلاقة الملتبسة مع تيريزا البرازيلية، المهاجرة بدورها بحثا عما تبقى من موسيقى قبائل النمادي، وعبر نواكشوط، المدينة الناشئة الملفعة بالزوابع، نستشرف أفق «العين» عبر وجه عبد الهادي الملقب بـ»المجذوب»، ونلج عبره عالم المتون الشنكيطية وجولات الرقص الصوفي المنقوع في مياه الشعر المصفى والأوراد المتغنية بمعجزة الخالق، ثم بعدها نكتشف سر «طائر» آخر هو عبد الرحمن الذي اقتفى أثره السارد نحو الكويت، هناك نكتشف في مجلسه وحول طاسات الشاي ذلك العزف المميز على وتر صراخ المظلومين، وتلك السخرية المرّة الكظيمة على ما آلت إليه الأحوال.

رسمت شخصية عبد الرحمن بتلك الدقة التي تمزج بين الشخصية وشواهدها الحية وبكثير من التفاصيل الدالة، مازجة بين مؤشرات الواقعي والتخييلي، ورغم أن شخصية عبد الرحمن تمثل نقيض السارد في الهوى والميل، فإننا عن طريقه نتعرف على ملامح جانبية لشخصيات أخرى فلسطينية، مثل أبو إياد وخالد الحسن وإبراهيم الشوش، إضافة إلى السوداني الطيب صالح، وينقل إلينا السارد عبر محكياته في الوقت نفسه تفاصيل دالة ومثيرة عن حياة المناضل محمد الباهي، الموريتاني الأصل وأحد رموز اليسار المغربي، وذلك منذ اقتفى هذا الرجل الاستثنائي أثر خاله حرمة ولد بابانا حين هاجر إلى المغرب، إلى لحظة اختفائه الإرادي في عتمات باريس وأنوارها وغموضها.

هكذا تستمر رواية عبد الله ولد محمدي في صوغ بنيانها المعماري عبر السفر الدائم الذي يتحول إلى هجرة ونكران، ثم عبر الهجرة المعاكسة التي تذوب شوقا للعودة إلى الأصل، أي إلى «النبع»، ولذلك فإن معظم شخصيات الرواية لا يتم استحضارها إلا وهي راحلة مهاجرة، أو هي مستقرة في منفاها طامحة للعودة إلى الرحم الأول، ونتأمل تفاصيل هذا التوتر الوجودي المماثل في تجربة حياة «محمدي» الذي هاجر من «النبع» نحو قلب غينيا ليؤسس له «زاوية» صوفية في قلب الأدغال، وفي اليتم العميق الذي يتملك قلب مريم، قارئة الودع في كوناكري، وفي تجربة رجب والشاعر الحسين اللذين يبحثان عن حب لا يوجد سوى في القصائد والنوادر والأخبار، وفي النهاية، لا يجد كل الشاردين روحيا مأوى لهم إلا تحت ظلال بركة «الشيخ» الذي بنى مختلى للذكر والرقص الصوفي سماه «كنز الأسرار» على نهر السنغال، وهو نوع من هجرة أخرى تتجه من الخارج نحو الداخل.

هكذا تؤسس الرواية قناعاتها وتنسج شبكة العلاقات بين شخصياتها التي لا تلتئم في «النبع»، وهي مكان ومركز السرود، إلا لتفترق وتتشتت نحو المنافي، إما بحثا عن الماء والكلأ، أو عن ثروة وتجارة، أو عن صفاء روحي وشعور بالخلاص، أو عن حب يسمو على ما عداه، هي أهداف تشكل دوافع للرحيل الدائم، لكن النتائج ليست دوما مضمونة، فالمحل والجدب المتمكن لا يعد سوى بمزيد من موجات الغبار والزوابع الماحية، وربما يكون صراع الوجود ضد حيف الصحراء وقسوتها التي تتعدى الاحتمال، يخفي بذرة ذلك النزوع الدائم نحو الترحال، نزوع تنحته الرواية كعلامة لهويتها، وكأن الحياة هي في الأصل مجرد ترحال دائم، والرواية بالمقابل هي آثار أقدام ترسم معالم الخطو على الرمال التي سرعان ما يمحوها الزمن.

ذروة هذه البنية التكوينية للحياة وللسرد معا تنعكس في نتائج هذا البحث المضني عن العذرية والنقاء في عالم لا يعد إلا بالقليل، وحتى حينما يعد إمام الجامع التقي في الصفحات الأخيرة للرواية بأن الغيث سينزل قريبا على أهل القرية ومواشيها بعد السنوات العجاف، لا تستجيب السماء ولا يستجيب العالم من حوله لهذا الأمل الضعيف، الجفاف متمكن وهو يتسرب إلى النفوس كالمرض المعدي، وهو يبعث على الجنون ويحمل أخبار الغائبين الذين تذكّرهم الموت في الهجرات والمنافي، ولا رواء ممكن ينعش البدن والروح إلا في الحلول الصوفي والرقص على أطراف المحال.

هكذا استطاع عبد الله ولد محمدي أن يجعل من الماء ورمزيته الخفية سببا للوجود وحافزا للحكي في الوقت نفسه، فالماء هو المحرك الأول الذي تتعقب المواشي صبيبه في عروق الأرض، هي التي تقود البشر بحثا عنه خلال رحلاتها إلى أن تجده لتستقر، لتبدأ بعد ذلك رحلة تلك الطيور المهاجرة بحثا عن ماء آخر لا تجده في «النبع»، ماء يحقق للروح توازنها في عالم قاس يغلفه الغبار، لكنه يبحث عبر سفره الدائم عن لحظة اكتمال.

هذا الفضاء الغني بالدلالات، الذي رسمه عبد الله ولد محمدي بكل تفاصيله الموريتانية المميزة، يجعل من روايته «طيور النبع» «سجلا مفتوحا لمغامرة الروح في عالم تمثل فيه الصحراء قلب العالم، وعبر هذا السجل يقدم لنا الروائي تفاصيل عالم فريد من نوعه، عالم كتبت تفاصيله بلغة شعرية صافية مكثفة»، كما قدّم للرواية في الغلاف، ومن المؤكد أن خبرة عبد الله ولد محمدي كواحد من أهم كتاب صحافة التحقيق، وتشبعه بثقافة شنكيط الأصيلة في بعديها الروحي والأدبي، قد منحاه قدرة المزج بين السرد العفوي الذي هو جزء من تقاليد القعدة في مجالس الشاي الموريتانية، وصنعة الروائي الذي يمنح الحياة لكائناته التخييلية عبر استدعاء التاريخ، وكشف الدوافع الكامنة، وتخصيب لغة السرد الشعرية، والمسترسلة دون تكلف، بقدر هائل من المحكيات النادرة التي تنتمي إلى عالم «العجيب»، كل ذلك يجعل من رواية عبد الله ولد محمدي إضافة ثمينة إلى المتن الروائي الموريتاني الصاعد.

(٭) عبد الله ولد محمدي ـ «طيور النبع» رواية ـ منشورات جداول ـ بيروت، 2017

٭ كاتب موريتاني

المصدر: القدس العربي