توطئة

الشعراء كائنات وجودية ووجدنية تنعكس هواجس الوجود، وقلقه على صفحات أرواحهم الشفافة، فتتقطر التجربة الشعورية والفكرية والشعرية من صميم كيانهم، عابرة حس البصر، إلى كنه البصيرة.

وفي هذا السياق تتنزل نظرتهم إلى الأطلال عموما، حيث (تعتبر الوقفة أمامها وقفة وجودية ،طالما رآى فيها الشاعر أبعادا نفسية وفكرية تكثف اللحظة والبقعة، في رؤية تتجاوز عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ويلتبس فيها المرئي بالمخفي، ويتداخل الماضي والحاضر والمستقبل)

إن هذه الوقفة- في حقيقتها- محاولة لتأبيد المكان، مقاومة لعوامل التعرية المتربصة به ريْبَ التصحر، العابث بأمواج الرمال، في رحلة تقلباتها السرمدية، ومحاولة لتخليد لحظات العمر الهاربة، المتحللة في دوامة الزمن، الجارف للإنسان والمكان معا، ومحاولة لجعل الزمن الشعوري، والشعري، أقوى من الزمن الدهري، ومحاولة - في النهاية- لترجيح سلطة البقاء الوهمي، على سلطة الفناء الحتمي.

وإذا كانت الرسوم الجامدة، والأثافي الراكدة، والأرمدة الباردة.. هي أهم المكونات الهشة والتافهة- في ظاهرها- لهذا الطلل الماحل شخصا، الماثل نصا، فإن شجرات الأطلال أكثر معالمها تجسيدا للمثال، وأقدرها على اختزال الذكريات ومقاومة الزوال.

ومن هنا يكون وقوف الشعراء أمام هذه الشجرات الحية النامية أولى من وقوفهم أمام الرسوم الآفلة، وحتى لو طال الأفول المهيمن بعض هذه الشجرات الطللية.

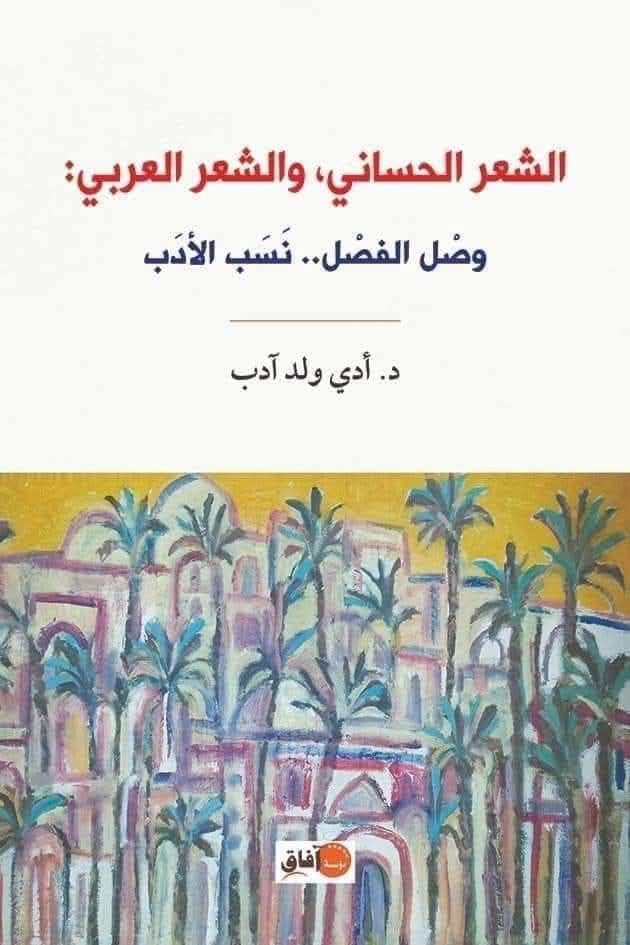

ومادام الشعر هو الشعر بغض النظر عن اختلاف الألسن، والأعراق، والأمكنة، والأزمنة، فإن مقاربتنا هنا ستكون محاولة للجسر بين الشعرين العربيين: الفصيح، والحساني، وصلا لما أمرت وشائج الإبداع به أن يوصل من نسب الأدب، متابعا لما دشنته في بحث نشرته سابقا حول "تقاطع الشعر الجاهلي، والشعر الحساني"في موريتانيا، وأحوازها، حفرا في عمق الأواصر الروحية، والإبداعية، الواصلة بين طرفي المشرق والمغرب، في هويتهما التاريخية، الناظمة لأقصى تخومهما المتقاربة في الوجدان، مهما تباعدت في المكان، والزمان، والإنسان، واللسان.

وما دامت هذه الأطلال وشجراتها مرايا في عيون الشعر والشعراء، تُستحضر فيها الأرواح الهائمة، وتسترجع فيها حلقات العمر الغابرة، عبر شريط الذكريات المتفاعلة بين الأفول والمثول، فإن هذه الوقفة لن تكون كما يراها غير أبناء الصحراء-بادي الرأي- مجرد وقفة عبثية سخيفة أمام بقايا معاهد مطموسة تافهة، بل سيراها من أرجع النظر كرتين "بصائر للناس"، تستخلص العبرة فيها من جدلية الفناء والبقاء، باعتبارها ناموسا كونيا يتحكم في عالمنا النسبي المتحلل، عبر جدل الموجود والمفقود، فهي ناطقة –في صمتها- بلسان حالها،(فإنها إن لم تُجِبْك حِواراً، أجابتْك اعتبارا)

ولكن هذه العِبَر لن تستخلص من شواهد هذه الطلول إلا وهي مبللة بعبرات الشعراء، التي طالما ذوبوا فيها أرواحهم الملتاعة، قطرات من ماء الحياة، تسقي المعاهد فتدب الروح في رفاتها، وتنبعقث من مواتها، حيث تتحول قطرات العبرات، في وقفة التأمل في عرصات الطلل الوجودي إلى طبقة زجاجية تتماهي في بلورها العبرة بالعبرة، فيمتزج- في منظارها- المشهود بالمفقود،والماضي، بالحاضر، والمستقبل، في لحظة وجودية ووجدانية لا يستطيع أن يعبر عنها إلا الفن الرفيع البديع رسما، أو شعرا، أو لحنا....

وهكذا تتجلى- من خلال هذه الوقفة أمام "شجرات الأطلال في عيون الشعر الفصيح والحساني بين العبرة والعبرة"- أن وحدات هذا العنوان واعدة بفيض من البوح والإفصاح عن كنوز أسرارها، المضنون بها على غير أهلها،لأنها محكومة بنسق منطقي واع بذاته، ولم ترصف بطريقة اعتباطية فجة، كما هو حال كثير من العناوين الخديجة، التي تولد بعمليات قيصرية، خارج رحم الأطاريح العلمية المفكر فيها، وذلك ما سنحاول تحقيقه عبر الصفحات القادمة.

وهناك عدة أوجه لمفصلة هذا البحث منهجيا، انطلاقا من تعالق وحدات عنوانه، إما باعتبار أنواع الشجر، أو باعتبار فصيح الشعر، أو شعبيه، أوباعتبار ما يتعلق بالعبرة أو العبرة، والحقيقة أن لكل واحد من هذه المتكآت المنهجية وجاهته، وله قوادحه في الوقت نفسه، فتقسيم البحث حسب الشعرين هو تكريس للفصل الذي نريد وصله، وتقسيمه باعتبار العبرة والعبرة هو تعسف على حدلية اكتساب العبر، وإرسال العبرات، في تمازجهما معا، داخل الشعر، والشجر، ولذلك ربما كان تناول الموضوع شجرة شجرة أفضل منهجيا، حيث يجمتع تحت ظل كل شجرة الشعران، وتتمازج العبرتان، بفتح العين، وبكسرها..