أدي آدب

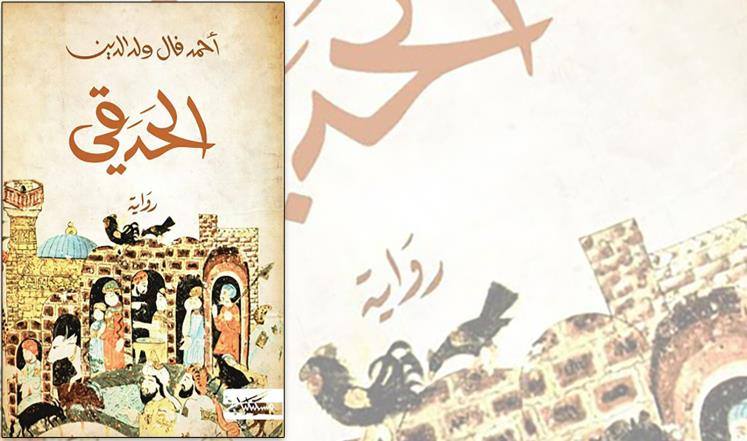

«الحَدَقِيُّ» عنْوانُ روايةٍ، تقعُ في 440 صفْحةً، صادرةٍ عن منشورات مسكيلياني في تونس 2017.، للكاتبِ الموريتاني: أحمد فال ولد الدين، الصحفيِّ بقناة الجزيرة، وهي روايتُه الثانيةُ، بعْدَ سابقتِها: «فِي ضيافةِ كتائبِ القذافِي.. قصَّة احتجاز فريق الجزيرة في ليبيا»، غيْر أنَّه أرَادَ هذه المرَّةَ أنْ يكونَ -هو وروايتُه وقُرَّاؤُه- في ضيَافة أبي عثمان الجاحظ، صاحب «البَيان والتبْيين»، ومحلِّلُ سلوكِ وخَصائصِ «الحيَوَان»، وراسِمُ صُوَرِ «البُخلاء»، بأسْلوبِه الساخِرِ البَديعِ، والمُشْتَغِلُ بالتأريخ لعبَاقِرةِ ذوِي العَاهَاتِ، منَ: «البرْصان والعرْجان والعمْيان والحُولان».

ولَعَلَّ أبا عثْمان.. حين كتبَ مُؤلَّفَه الأخيرَ، كانَ يُفكرُ في «الجاحظِينَ» أيضا- لكنَّه أوْقَفَ العنْوانَ، عنْدَ «العمْيانِ والحُولانِ»، تاركا فهْم المَسْكوتِ عنْه للقارئ عبْرَ التاريخ، ومِنْ هُنا أرى أنَّ «الحَدَقِيَّ» ما هو إلا انْزياحٌ مقْصودٌ من طرَفِ -ابْنِ الدِّينِ- عنْ صِفَةِ «الجُحُوظِ»، أوْ ترْجَمَةُ أكثرُ لطْفا وتهْذيبا لاسْم «الجاحظ»، عِلْمًا بأنَّ اللعِبَ الاشْتقاقي والدَّلالي بأسْماءِ شُخُوصِ الروايات، انْزياحا عن التصْريحِ، واسْتِغلالا للترْمِيز والتلْميحِ، تِقْنيةٌ لدَى بعْض الروائيينَ.. فنجيب محفوظ في روايته: «أوْلاد حارَتِنا»، يُكَنِّى عنْ شُخُوصِها منَ الأنْبياءِ -عليْهم السلام- بأسْمَاء قريبةٍ -صوْتيا ودلاليا- من أسْماءِ منْ يَعْنيهمْ، تَحَفُّظا منَ المُجَاهَرَةِ بمُلامَسَةِ نقْدِه الاجْتماعي لقداسَتهم النبَوِيَّة، فيُبْدِلُ «آدَمَ»، بـ «أدْهَم» لتقارُبِها لفْظا ومَعْنَى، ويُكَنِّي عن مُوسَى بـ «جَبَل»، اسْتيحاءً لعَلاقته بجَبَلِ الطُّورِ، ويَرْمِزُ لـ «عِيسَى» بـ «رُفَاعَةَ» اسْتِلْهاما لَعقيدِة المُسْلِمينَ بأنَّ اللهَ رفَعَه إلى السماء، ويستبدِلُ اسْمَ نبينا محمد بـ «قاسِم»، لانْحِيَازِه النِّسْبِيِّ لعدالةِ «أبي القاسم» فِي توْزيعِ الحُقوقِ بيْن طبَقاتِ المُجْتَمَع.ِ. وفي هذا السياقِ يَتَنَزَّلُ انْزياحُ ابْنِ الدِّينِ عن «الجاحظ»، إلى «الحدقي».

وفوْرَ تجاوُزي للعنْوانِ (أولَى العَتَباتِ)، وأنَا في طريقي إلى الغوْصِ في العالَمِ الداخليِّ للرواية، باحثًا عن زاويةٍ مُناسِبةٍ لمُقارَبَتِها، تَرَاءَى لِي أنَّ «لُعْبَةَ التشْبيهِ»، تقْنِيةٌ تتحكَّمُ في بنْيةِ هذا العمل، ومِنْ خِلالِ تلمُّسِها نستطيعُ تفْكيكَ وترْكيبَ مَفاصلِه؛ فهُناكَ تشبِيهٌ كبيرٌ، مُتَعَدِّدُ الأطرافِ، وأوْجُهِ الشَّبَهِ، بيْن الأشخاص، والأمْكنة، والأزْمنة:

هناك «الجاحظُ= الحَدًقِيُّ»، يُقابِلُهَ «القَرَوِيُّ»، ووجْهُ الشَّبَهِ بيْنهُما هو عشْقُ اللغةِ العربية، والغيْرةُ علَى سَلامَتِها، «بيَانا وتبْيينا».

وهناك «تمَاضِرُ» بنْت الخليلِ بن أحمد، خَطيبةِ الأوَّل، و«حصَّةُ»(مُطوّعَةُ بُرَيْدَة) خَطيبةُ الثاني، ووجْهُ الشَّبَهِ بيْنهُما، هو «الحُبُّ المُسْتَحِيلُ».

وهناك: «البصْرة»، تُقابلُها «الدوْحة»، ووجْهُ الشَّبَهِ بيْنهُما هو- أساسا- البيئةُ اللغويةُ المُرَكَّبَةُ، المُتفاعِلَةُ الألْسُنِ والَّلهَجَاتِ، والمُتَقاطِبَةُ الأفْكار، والأيديولوجيات..

وهناك الزمَنُ الماضي (القرن الثاني الهجري)، عصْرُ أوجِ الحضارةِ العربية الثقافية، بكلِّ ما اكْتَنَفَهُ من صرَاعاتٍ وفِتَنٍ، يُقابِلُه الزمنُ الحاضرُ (القرن الواحد والعشرين ميلادي)،عصْرُ أوجِ الحضارة الغرْبية الميكانيكية، بكلِّ ما يكتنفهُ من تعْقيداتٍ، وتغْييراتٍ مُتَلاحِقَةٍ..

وهناك أسْواقُ البصْرة ومَرافِقُها الحيَوَيَّةُ، المُخْتَلِطَةُ الأصْواتِ واللغاتِ، يُقابلُها ضجيجُ القنوَاتِ الفضائيةِ المُعاصرَةِ، ووجْه الشَّبَهِ بيْنهُما هو تلْويثُ نظَافةِ السلِيقةِ العَرَبيَّةِ لِمُسْتَخْدِمِي لغةِ الضاد.

وهناك الواقعُ التاريخي، يُقابِلُه الخيالُ الافْتراضي، ووجْهُ الشَّبَهِ بيْنَهُما هو طابَعُ السرْدِ، ومُقْتَضياتُ الحبْكةِ الفنية.

وهناك حميرُ المُكَارِين، وَسِيلةُ النقْل الشعْبيّ في البصْرَةِ، تُقابِلُها وسائلُ النقْل المُعاصرَةِ المتطوِّرةِ، ووجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهما- ربَّما- هو تناقضُ الفاعلية.

وهناك شاشاتُ العرْضِ التليفزيونيةُ في قاعاتِ الأخْبارِ وخارجها، تقابُلها صُوَرُ الجاحظ المُنْعَكِسَةُ على جُدْرانِ مَجالِسِ البَصْرَةِ، المُضَاءَةِ بالقناديل، ووجْهُ الشبَهِ بيْنهُما هو بشاعةُ شكْلِ أبي عثْمان من جِهَةٍ، وبشاعةُ التقاريرِ- لُغَةً وَصُوَرًا- هنا، من جِهةٍ أخْرَى.

أما من حيث الأسلوب، فإنَّ الكاتبَ لم ينْسَ تقنياتِ الصحافةِ التي يُعايُشها، إذْ أنَّ «الرِّحْلةَ عبْر الزَّمَن»، التي قامَ بها -فِي رِوايته- بيْن الشخوصِ، والأمْكنةِ، والأزْمِنَةِ.. والأحْداثِ، والوقائعِ... لابُدَّ لها من «مُونتاجٍ»، تتعاقَبُ فيه هذه العناصرُ، وتناوَبُ، وتتجاوَرُ، وتتداخَلُ أحْيانا.. ولعلَّ أطْرَفَ تجَلياتِ ذلك هو تلْكَ الاقْتباساتُ النصِّيَّةُ منْ كُتُبِ الجاحظ، المَأُلُوفةُ في البُحوثِ العِلْمِيةِ، الغَريبةُ على حبْكة القصص والروايات...

وإنَّ تَدَاخُلَ القبْح والجمال - في الموْصوفاتِ- داخِلَ البنْيةِ السرْديةِ للرواية لَشبيهٌ - في نظري- بتِقْنيةِ «الكولاج» في الرسْم، حيث يلتقطُ الرسَّامُ مادةً عضْوية، خشَبية، أو جِلْدية، أو صخْرية، أو قُماشية، أو وَرَقِية...فيدْمِجُها- لصْقا- ضمْن خطوط وألوان لوحته.. فيصبح تنافرُها تناغُمًا، وغرابتُها أُلْفَةً، لا سيما أنَّ عيْنَ «الحَدَقيِّ» عدسَةٌ راصدةٌ ولاقِطةٌ لمُخْتلفِ المَناظِر، التي تنْداحُ، وتتقلَّصُ، على حسَبِ مَدَى «التحْديق» المُرَكّزِ، و»الجُحُوظِ» المُتَوَاسِع، ومِخْيَالُ «القَرَوِيِّ»- أيضا- لا غرابة أنْ يَجْمَحَ عنْ صَرَامةِ الضوابط المنْهجية المِعْيَارية، في بعْض الأحيان.

الحقيقةُ أنّي كوَّنْتُ هذه الانطباعاتِ السريعةَ عن «الحَدَقِيِّ»، وذهبتُ إلى ندْوَةٍ نقْديةٍ حوْلها، مساءَ الخميس الماضي، نظَّمَها «المنبر الثقافي الموريتاني بالدوحة»، بالتعاون مع «نادي الكتابة في معهد الدوحة للدراسات العليا»، وشرطتُ التدخُّلَ- مَبْدَئيا- بعدَمِ تَنُاوُلِ أيٍّ من النُّقادِ لما أفكِّرُ فيه، اختبارًا لخُصوصيةِ وجْهةِ نظَري المُتوَاضِعَةِ، وحين غابت تماما عن مُقارَبَاتِهم الأكاديميةِ الرَّصِينةِ، الحَصيفَة فرحتُ بأنَّ مُقارَبَتي- علَى علَّاتِها- لِي.